社会科教員として、また現在は特に公民科を担当している人間としては、毎日直面している問題です。

日本の学校教育における社会科学、ひいては社会科はなぜ軽視されるのか?

その軽視を世に知らしめた?ニュースを最初におさらいしておきます。

文系学部廃止?に揺れた国立大学

もう2年半ほど前になりますが、高等教育を巡ってこんなニュースがありました。

そのまま文科省の資料を引用します。

特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。

つまり、文系学部の廃止・縮小論です。

で、この通知をめぐる一連のゴタゴタを丁寧にまとめてくれているのが渡辺さんのこちらの記事。あれは、誤解だった!という解説付きです。

文部科学省が今年6月に出した通知(外部のPDFにリンク)で、国立大学に人文社会科学系学部の「廃止」を求めた……。そんな「誤解」が、いまだにくすぶっています。

文科省は火消し(外部のPDFにリンク)に躍起ですが、日本学術会議や経団連が相次いで声明を出すなど、依然「反論」の動きがあることも、これまでの記事で紹介してきました。

この記事を読むと、確かに「誤解」と解釈できなくもないし、非難轟々だったので文科省が「火消し」の「言い訳」を並び立てている、ようにも取れます。

東大の先生も、なぜ「文系が軽視されるのか」についてこんな記事を書いています。

いずれにせよ、人々が文系学部、いわゆる人文系・社会系を軽視されることに対して、危機感を持った一つの機会であったことは間違いないでしょう。

しかし、私は思うことがあるのです。

高校のカリキュラムは十分「軽視」されているのでは!?

正直言って、先のニュースで騒がれた時に、高校のカリキュラムもやり玉に上げてくれ!!!と願っていました。

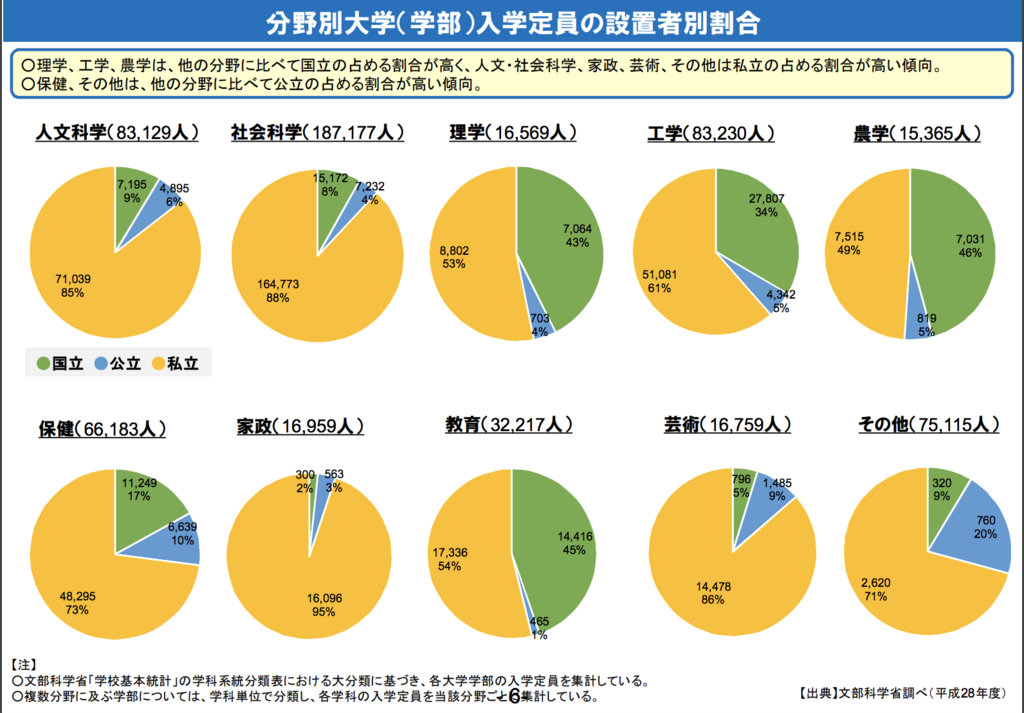

分野別に大学がどれくらいの人数を集めているか?という調査の結果は下の図の通り。

文系:理系に単純にプロットできるものではないし、そもそも大学の数が増えすぎて、“とりあえず大学行っとくか勢”が文系に多くいることも無視できません。

が、人文・社会科学系の人数が半数以上を占めることが読み取れるわけです。

私はいわゆる社会科学領域にあたる公民科をメインで担当しているので、その立場からポジショントークをすると、社会科学の割合は最も多いのだから、義務教育を終えた高校では社会科学(公民科)の扱いを小中学校よりも増やして良いのではないでしょうか?

ではここで問題。

日本の高校でどれだけ社会科学の知識・思考・探究方法を学んでいるか?という問いに対して、あなたはなんと答えますか…?

日本の高校を卒業されている方なら、ご自身の経験を思い出して頂ければいいでしょう。

3年間でたったの2単位…!!

これだけ多くの大学生が進路として社会科学を選択しているのに、その前段階である高等学校で社会科学を学んだとは言い切れない状態です。

文科省が定める公民科の必修単位数は2単位。現在では、政経・現社・倫理の3科目から選択必修という形を取っています。学校によって「政経という科目名だった」「現社しかやってない」というのは選択必修だからです。

2単位の科目で、社会科学の知識・思考方法・学問的な探究の方法などを学べているかというと、明らかに足りない。

中3公民に毛が生えた程度の知識を、断片的に扱うことしかできない。

社会科学のモノの見方・各分野の特色や考え方、大学で主に進めていく探究の基礎なんかはまるで扱うことができない学校がほとんどではないでしょうか。

この構造に見て見ぬ振りをしてきたことが、私の思う、軽視です。

でも、もう社会科学を軽視してはいけないと思うのです。

ぶっちゃけ、今までなら軽視していても何も問題なかったでしょう。

先日まで書評を連載していた名著『学習する学校』でも指摘されていましたが、産業化時代のパラダイムでは、こういう教育観・学習観でよかった。

学校は管理を維持する専門家によって運営される

知識は本質的にバラバラに分節化される

学校は「真実」を伝達する

学習は個人的なもので、競争が学習を加速する

【書評】『学習する学校』①全おとな必読の第1章~産業化時代の教育システムとは?~ - やっちゃえ先生ブログ

これまでは産業化時代で、勤勉な労働者を育てるための教育モデルだったのだから、別に軽視していてもよかったけれど、もう、そうはいかないでしょう。

時代の寵児・落合陽一さんも、最近話題の著書で探究できない文系の問題点を指摘しています。ここでいう、「リサーチ」はただネットで知識を調べるといった定義ではなく、「探究」に値するものだと私は解釈しています。

今の高校はよくない状態です。僕は、デザイン選手権の高校部門で審査員をやっているのですが、空想的な企画ばかりが出てくるのです。問題提起がずれていることが多いのです。なぜそうなるかというと、経験がないことを想像しているだけで、リサーチ力が低いからです。社会の中の倫理観に縛られていて、現実を見ていないのです。(中略)日本の大学、とくに文系には、リサーチができる教員が限られています。(太字は筆者による)

受験も同じ穴のムジナ

こうした構造がなぜ変わらないのか?を考えると、

受験の主要科目が、英国数であることもその証左でしょう。

もちろん、英数国が重要であることは言うまでもありません。

しかし、受験科目の扱いとして公民科を考えると、その立場は完全に最弱です。マサラタウンのポッポ並み。

アカデミック科目の中で、これほど文系・理系両者から受験科目として用無しと言われているのは公民だけでしょう。理科はあんなに愛されているのに…!笑

早稲田の政経ですら、公民科目で一般試験を受けることができなくなりました。ある意味、慶應の小論文なんかは、扱われる題材が社会科学的なのかもしれませんが。

いずれにせよセンター試験で英数国重視の傾向が続く限り、公民は軽視され続けるのでしょう。

これだけの経済大国にのし上がったのに、ノーベル経済学賞に日本人がカスリもしないことを見ると、他のアカデミック科目との差を実感します。

公民科が変わろうとしている

軽視が続く中、「公共科」が新設される予定です。(リンクは文科省資料)

でも、そもそもの問題点はどこにあるんだろうか?

すでに「模範的市民」を育てること以上に、「無批判的市民」を育てることに成功しているんじゃないか、と思ってしまうわけです。

高校で2単位しか法政治経済etcを学べない。社会の仕組みがいまいちよくわからないから、社会で起こっていることに対して「え、そうなの?」にとどまる、または知らなくても良いことになって行く。これが「無知の常識化」です。

教員としては、扱いがどうなろうとその枠の中でベストを尽くすのだけれど、公民科目で扱われる分野が社会において多くを占めているのに、軽視されているこの現状は先行き不安です。

終わりに

長くなってうまく伝えられていないかもしれないけれど、知識をもっと増やせ!といっているわけではないのです。

印象的なエピソードを。パリ出身のムスリムの友人に、日本の世界史で扱うイスラーム王朝のカリキュラム内容を伝えた時、

「日本の世界史は間違いなく教えすぎだ!自分はムスリムだけど、今例示してくれた王朝名なんて全部大学で初めて聞いたよ!」

と言っていました。知識の量ではなく、教え方の転換だけでもなく、社会課題に生徒が出会い、対話を通して探究していくこと。そんな社会科学の授業を作りたい。

あと、教育の議論では引き算が重要で、何をするかではなく、何をしないか、の議論が必要です。 公共新設に伴って、各学校でカリキュラム再編がなされる中で、私の勤務校はどういう方向性を取っていくのか、少なくとも公民科の教員としては、論理武装しなければいけないんだろうなあ。

どの科と組むか、とか考えてしまうあたりが非常に政治的でよくないのだけれど、”学習する学校”として根底からしっかり議論できることを願うしかない。