はじめに

いずれは全学登校を視野に準備せねばなりません。(中長期で学校をオンライン併用にする議論もあるだろうけど一旦置いておく)

ここまで様々な試行錯誤をして来て、場に戻るわけですが、オンライン期間の投資をコロナを「しのぐ」ためのものとして終わらせるのはもったいないですよね。

そこで、withコロナの教育を考える際に、一気に仕組みを変えることはできないけど、オンラインの良いところを取り入れつつ、場・対面の良さも生かすにはどうしたら良いか?という問いに答えてくれるのがブレンティッド・ラーニング(BL)だと思います。

今日はその実装の結果報告と、今後のプランについてまとめます。

構想していたBL案

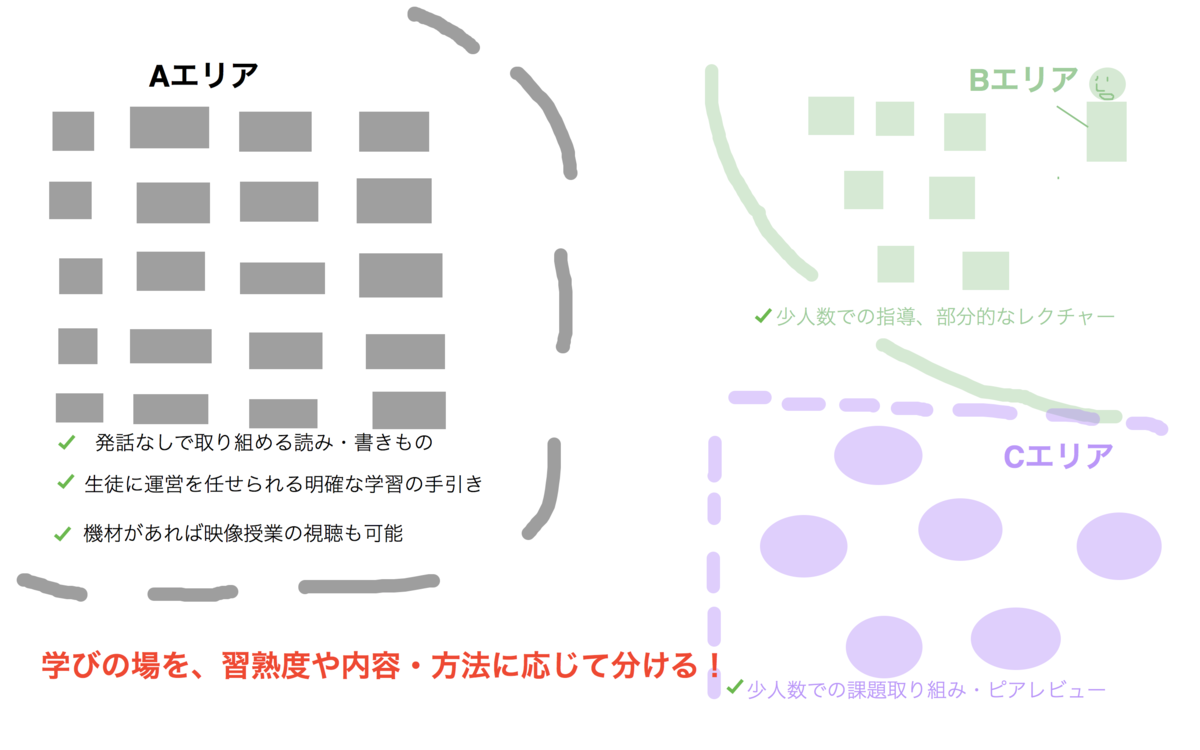

前回記事で紹介したこちらの案。

実際にやってみてどうだったか?

”そこそこ”機能したと言えると思います。

しっかり準備をしていたから(生徒がしてくれていたから)、当日は混乱なく、それぞれの活動場所にスムーズに行き、それぞれの学びを行うことができました。

もちろん、そのために前日以前にClassroomに「学習の手引き」をアップし、機材の管理や消毒などの手はずの確認、みてわかるような看板の設置など、地味な仕込みがあるのはラーメンと同じですね(でもその仕込みを可能にしてくれているのは色々なスタッフの尽力のおかげ!)。

ひとまず、とりあえず学びの質の著しい低下は防げているのではないか、という自己評価です。

「見られないもの」の存在

とはいえ、課題も多くあります。例えば、

- 事実上、動画講義と生講義の二面展開になったので、対話的な学びはお預け。

- 支援が必要な生徒のためのブレンドになっていない

そしてこの連続ツイートに書いたことが一番気にかかっている。

自分が直接学習活動をみている生徒の状況しかその場では分からない、ということ。

RW/WWのカンファレンスのように意図的な関わりをしないと、自分が関与してない所の見取りが全くできない。厄介なのは、そうした構造にも関わらず教員として自分が関わったところだけ見て満足しちゃいそうになること。これは相当意図的に授業内での関わりをデザインしないと、「放置」になりかねない。

— やっちゃえ@Blended Learning (@Yacchaee) 2020年6月3日

当然、対策として授業後の確認テストや振り返りで間接的には関わるけれど、見取りとしては極めて不十分なものだと思っています。

まとめ

— やっちゃえ@Blended Learning (@Yacchaee) 2020年6月3日

①1回の授業内で直接的な関わりの回数を増やす(口頭での会話)

②複数回のスパンで、授業内で直接的な関わりを持つ(個別カンファレンス)

③授業後の間接的な関わりと応答で形成的評価を続ける(大福帳と返答)

この辺を意識的に単元の目標と内容に合わせて組み替えたいが、現実はちとキツいか。

このあたりをうまく組み合わせて、総合的に単元の学習を進めたいですね。生徒からすれば、受験に使わない必修科目はそんなにぐいぐい来なくていいよ、と思っているのだろうけど(笑)

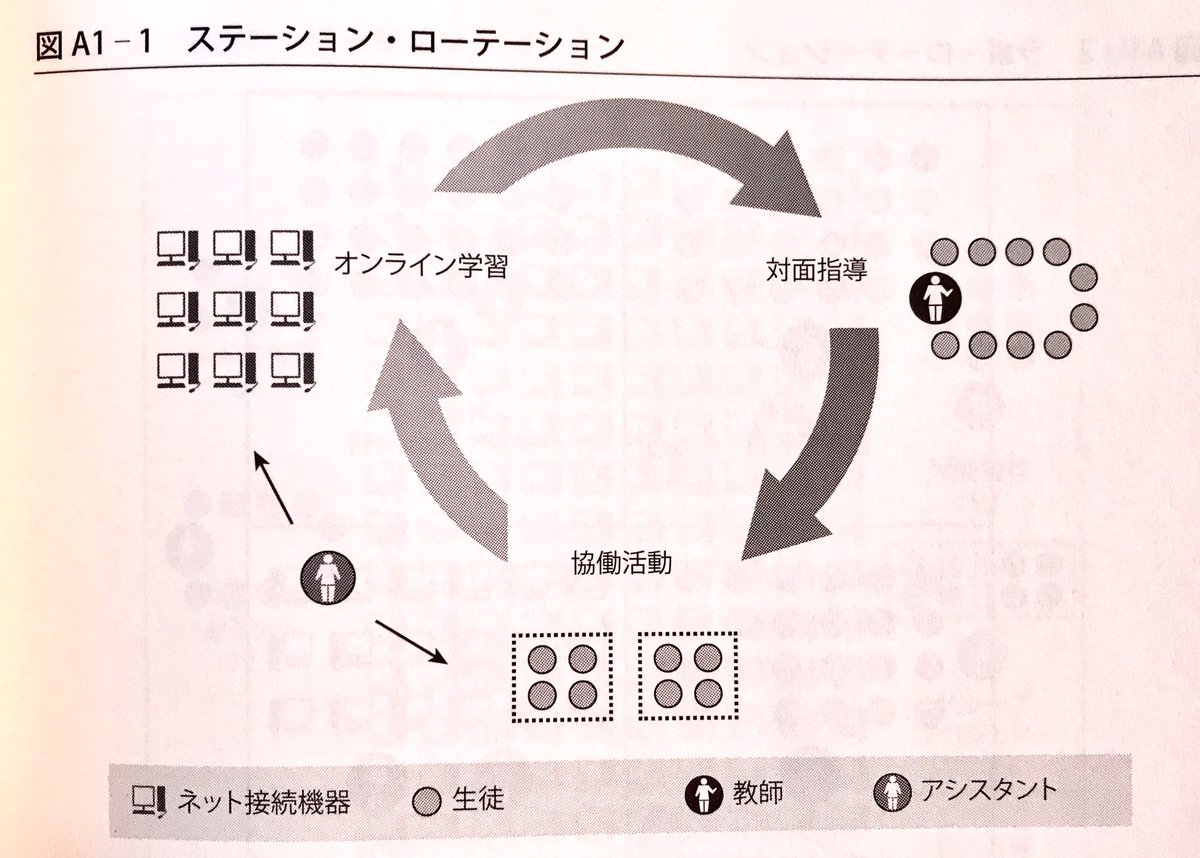

次回案:ステーション・ローテーション

ということで次のBL案(語弊)を考えているのだけれど、

- 直接時間内に全員の姿を確認し、様子を見てとること

- 試験前の授業で反転授業を行う余裕のなさ

を考えて、ステーション・ローテーションをしようと思っています。

このモデル図と違い、私の授業にアシスタントはいませんし、授業時間も短いので3箇所ではなく2箇所のローテになることを想定しています。具体的には、問題演習と通常講義の2箇所でまずは運用予定です。

このモデルの優れている点は、授業時間数や生徒人数、科目の特性や事前課題・協働学習の有無などで教科を問わず、柔軟に各現場でアレンジ可能であること。

時間に余裕があれば、まず全体に説明してから始めることもできるでしょう。

私の場合は短縮授業で時間も足りないので、学習の手引きを用意して、教員が直接指示を出さなくても生徒が理解できるようにしています。

- 視聴する動画の作成or選定

- 明確な学習の手引き

- 少し広い空間

を用意することで、1人1台端末がなくてもローテーション型のブレンディッドラーニングは実現可能といえますね。

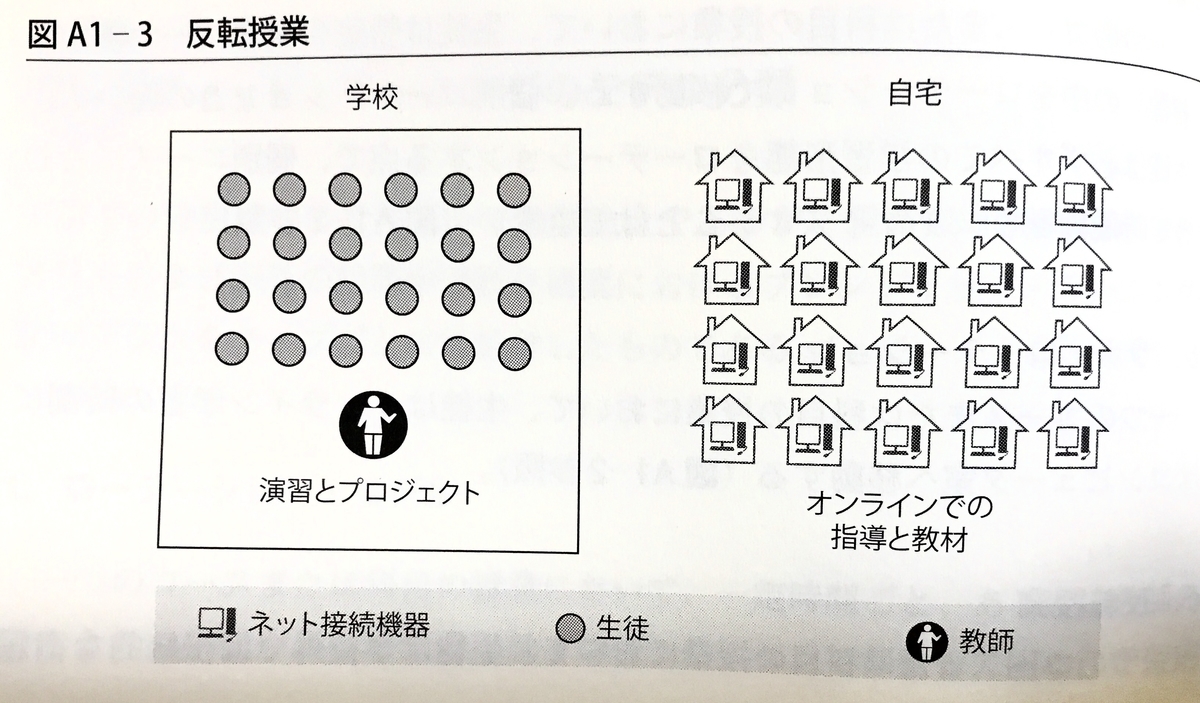

反転授業との違い

反転授業は、生徒が事前にオンラインでの学習を行ってくることが前提となるモデルなので、その使い分けがカギでしょう。

オンラインでの事前学習が可能であるならば、積極的に反転授業を採用したいですね。

ただこれは学習の見通しが必要であることに加え、生徒が家庭でオンライン学習をできる環境があってのことなので、様子を見ながらだと思います。

この辺のアイディアは全部こちらの1冊から考えています。

ブレンディッド・ラーニングの衝撃 「個別カリキュラム×生徒主導×達成度基準」を実現したアメリカの教育革命

- 作者:マイケル・B・ホーン,ヘザー・ステイカー

- 発売日: 2020/05/22

- メディア: Kindle版

他のモデルを含めて、いくつか類型が掲載されているだけでなく、実施の上でのポイントがわかりやすく示されているので、今読むと想像力が掻き立てられると思うので教育関係者の皆様は是非どうぞ!

おわりに

皆で制約を想像力と創造力に変えられますように。

本記事の「前編」「構想編」にあたる記事↓

本記事の「後編」「運用編」にあたる記事↓www.yacchaesensei.com