新年の宿題が出されましたよ。ぜひ岩瀬先生の記事をご覧ください。

⑩あなたは何が大切だと思いますか?

10のこと、何が大切か?

担任がずっと教室にいない中学・高校で(担任していてもそのクラスの授業すらもたない場合もある)経験してきた自分にとっては、

④コミュニケーションの量をまずは増やす(会話)

を大切にすることが1番の課題です。

「そこにいるメンバー同士が、心地よいコミュニケーションの積み重ねをすることが重要です。とはいってもこれは残念ながら自然発生はしません。」

— T.Yacchae@高校 (@Yacchaee) 2019年1月2日

だから「対話してね」ではなく、仕組みでコミュニケーションを促したい。

同じ教室で・同じ座席で授業受ける必要があるのか?から問い直せる組織へ。 https://t.co/Gn95eiJ6GF

岩瀬先生の出しているこの例は思わずうなづいてしまいます。

教室を眺めていると、実は子どもたちはごく少数の相手としかコミュニケーションをとっていないことがわかります。授業中はもし一斉授業ならほとんどコミュニケーション場面はありません。休み時間は仲のよい数人と。給食のときにグループの人とちょこっとしゃべるだけで、あとは基本的に仲のよい子とコミュニケーションをとっているに過ぎないのです。うちの娘に聴いても、ほとんど2人の友だちの名前しか出てきません。ずーっとその子といるみたい。これってかなり広く普通のことです。

中高では、さらにこれが強化される場合もあり得るでしょう。

しかけ、ゆさぶる

欧米でいじめが少ないのは、価値観に帰着させられることが多いですが、「しくみ」として授業ごとに移動があることも大きいはず。

人間関係の流動性をいかに高められるか、一緒に問いましょう。

学校は安全の空間なんだけど、それと同時に、教員は「しかけ」ることをやめちゃいけない。揺さぶることをやめてはいけないと思うのです。

安全の空間にするために、という建前で、生徒に好かれたい、という本音を隠していないか、自分に問い続けないといけないと思うのです。

ただ、それを言葉でしてしまうとうまくいかないこともあるので、仕組みが重要である、ということ。

この仕組みの工夫は様々な実践例があるはずです。

よくわかる学級ファシリテーション?―かかわりスキル編― (信頼ベースのクラスをつくる)

- 作者: 岩瀬直樹,ちょんせいこ

- 出版社/メーカー: 解放出版社

- 発売日: 2011/03/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 63人 クリック: 443回

- この商品を含むブログ (58件) を見る

よくわかる学級ファシリテーション3―授業編― (信頼ベースのクラスをつくる)

- 作者: 岩瀬直樹,ちょんせいこ

- 出版社/メーカー: 解放出版社

- 発売日: 2013/05/20

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (22件) を見る

大福帳や振り返りジャーナルもその仕組みの1つだと理解しています。

「振り返りジャーナル」で子どもとつながるクラス運営 (ナツメ社教育書ブックス)

- 作者: 岩瀬直樹,ちょんせいこ

- 出版社/メーカー: ナツメ社

- 発売日: 2017/02/16

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

教室に入るときだって

ひと工夫いれることができるはず。

例えば、いつもは前から入るけれど後ろから入るとか。

そうすると、普段会話しない座席の生徒と一言、二言交わせる。おはようの挨拶がその子に言える。

学齢にもよりますが、「なんで後ろからくるのおお〜〜!」という反応をしてくれる子だっているはず。そこからコミュニーケーションが始まります。

そもそも「教室」で

「前」や「後」という概念が本当に必要なのか?から考えたいですね。

そういう根本的な問いと同時に、現実でできることを考えることも必要。

現実の教室環境において「前」「後」があるならば、どうしても教員のポジションは「前」になりがち。

だから、後ろから入るということを意識するだけで違うと思うのです。

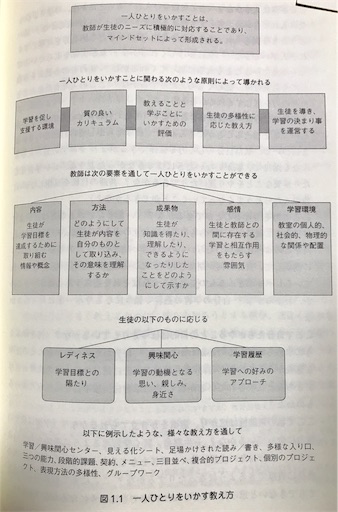

例えば、こちらの本でも紹介されている概要図でいえば、「感情」と「学習環境」の観点から「後ろから入る」が有効になりうる。

- 作者: C.A.トムリンソン,T.R.ムーン,山元隆春,山崎敬人,吉田新一郎

- 出版社/メーカー: 北大路書房

- 発売日: 2018/09/07

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

対称性を意識する

教室という空間は「対称性」を意識しておくと自分の行動のセルフチェックができます。

-

講義の際の視線が後ろばかり行くから今日は前を意識しよう

-

机間巡視の際は左から行きがちだから右から行こう

-

配布物は出席番号順で前から配りがちだから後ろから配ろう

-

背の順は小さい方から並びがちだから大きい方から並ぼう

これらの例は「対称性」というキーワードから具体化したものです。

抽象化されたワードを持っておくことが、それぞれの“現場”で生きるはず。

でも、教育の「現場」は学校だけじゃない。行政現場、学問現場、子育て現場、社会教育現場…現場は多様にある。そしてそれぞれの現場のスペシャリストにしか見えない教育の世界がある。だから、排他的になるのじゃなく、それぞれの「現場」の知を持ち寄って協力し合えばいいだけのこと。

— 苫野一徳 (@ittokutomano) 2018年3月20日

それぞれの現場をよりよいものにすること。

そこにおいて教育界の一員として、カリスマ探しより、システム作りを意識したい。

おわりに

教室の後ろから入る、に近いですが、こちらの記事もぜひどうぞ。

私も素晴らしい先輩から教わったことです。実習生にも同じことを伝えています。「授業の見方が変わりました!」と教えてくれます。