決してエモーショナルな筆致ではない。

感情移入をいたずらに誘う極端な事例もない。

淡々と、ただ淡々と「すでにある」格差を示し続ける。

高尚な理念も、熱い想いも大事だけれど、その前に必要不可欠な「複雑な現実をありのままに見つめるよ」という言外のメッセージがビシビシ伝わってくる。

そんな素晴らしい1冊に出会えました。当ブログを読んでくださっている皆さんにも是非読んでいただきたい1冊です。

2019年現時点で新書top3に間違いなくランクイン。

淡々と、胸を打つ

夜更かしして夢中で読んでしまった直後、深夜テンションの私のツイートです。

でも、今読み返してもこのツイートは生々しい自分の感覚のまま。

松岡亮二『教育格差 階層・地域・学歴』ちくま新書 はこの夏の教育関係者の必読本。「改善のための冷静な現状把握」が執筆動機、と極めてクールな叙述が続くが、その情報量と確かさの担保にどれだけの力を注ぎ新書化したか、並々ならぬ熱が伝わる。いや、本当に久々に、新書で胸を打ちました。感謝。 pic.twitter.com/FmOuuzhEZK

— やっちゃえ先生@2つのPBL (@Yacchaee) 2019年7月21日

能力論を振り回し、新しい学力の論議をして改革した気になったりする教育関係者には厳しい指摘もあります。

まえがきとあとがきだけでいいから本屋で立ち読みして下さい。教育関係者の方はグッとくるものがあると思う。

— やっちゃえ先生@2つのPBL (@Yacchaee) 2019年7月21日

「過去や現状を把握せず、内省もしないのに「主体的で深い学び」?批判的思考?それって悪い冗談だよね」と細い肩を震わせて怒っている

「都合の悪い事実」に自覚的になる

言葉も力強い。

繰り返しますが、本当に淡々とデータを使って格差を示し続ける1冊です。

誰もが飛びつきたくなるような提言や、美辞麗句もありません。

でも、そこにこそ実証研究者の矜持が溢れている、と感じます。

海外で博士号をとった先生は日本の大学に帰ってきづらい、とよく聞いていたので、こういう先生が帰ってきてくれて本当によかった。早稲田大学でも評判の先生のようですね。

クイズから始まる「はじめに」

これは完全に杞憂に終わると思いますが、淡々としたデータの叙述に見えてしまう可能性があるので、まえがきとあとがきを是非ご覧ください。

本屋で立ち読みする際、必ず新書はまえがき・あとがきに目を通しますが、本書ではいきなりクイズを解かされます!

恐縮ですが、こちらのリンクに飛んでいただき、「はじめに」で掲載されているクイズにトライしてみてください。

『FACTFULNESS』のようにクイズで始まり、「実はあなた世界のことわかってないかもしれませんよチンパンジー以下かもしれませんよ」と突きつけられます。

実際、私も4問しかあっていませんでした(小声)。

FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

- 作者: ハンス・ロスリング,オーラ・ロスリング,アンナ・ロスリング・ロンランド,上杉周作,関美和

- 出版社/メーカー: 日経BP

- 発売日: 2019/01/11

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

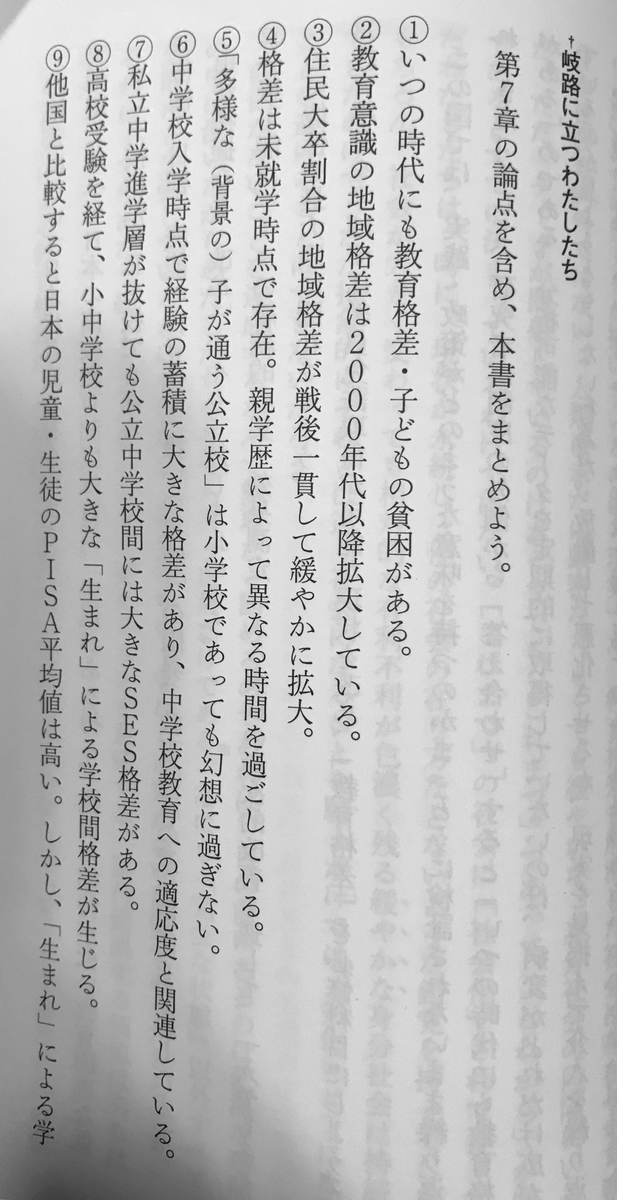

本書のまとめは、p311-312に記されているので、こちらも確認することをオススメします。

冷静にアツい「おわりに」

私自身の話を少しだけすると、低SES家庭で、大学進学もままならない状況が「ふつう」でした。

しかし、たまたま地方の学業熱が高い地域に居住し、たまたま勉強することが「ふつう」、大学に行くことが「ふつう」という同級生たちが多くいたおかげで、高SES家庭の集まる進学校に行き、そこで大学進学を普通視し、・・・という連鎖で今が生まれていると考えています。

学費を安くしてくれた中学の学習塾、色々してくれた親には感謝してもしきれません。

そんな感覚を持っているからこそ、格差の再生産を自己責任に帰着させる社会の風潮はどうしても受け入れられない部分があります。

そして、そういう見えにくい社会の現実を、見ようとしなければ見なくてもよい現実を、どこまでも真摯に把握しようとする営みに対して、なんだか涙が出そうになりました。

著者の松岡先生の言葉は、熱が入っていないようで、端々にその熱を感じます。

具体例を挙げれば枚挙にいとまがありませんが、例えば。

私は教育格差を高SES家庭出身の学生に教えることで、「生まれ」の世代間再生産を強化しているのだ。(中略)

では黙っていればよいのだろうか。もし誰も声を上げなければ、居住地の分断化が進行することで、緩やかさが失われた身分社会に近づいていくだろう。それを座して見つめ、自分は手を汚していない、これは自分の責任ではないと嘯くのか、それとも、自らの行為が内在する有害さを意識し返り血を浴びながら教育と社会の在り方の転換を進める試みに従事するのか ー私は随分と長い逡巡の上で、後者を選ぶことにした。

「返り血」などの表現が、過激だと感じないくらいには、説得力と、真摯さが伝わる1冊だと思ってくだされば幸いです。

個人的に忘れたくない部分を引用しておきたいのですが、1記事では到底おさまらないので自分の備忘録として『イン・ザ・ミドル』のように1・2章ごとに記事にしようかなと思います。

学校独自の新カリキュラム?

とはいえ、1つだけカリキュラムに関しての引用。

『教育格差ー階層・地域・学歴』は書評(というか印象的な箇所の引用)記事を書こうと思っている。

— やっちゃえ先生@2つのPBL (@Yacchaee) 2019年7月25日

例えば、「学校を構成する最大の要素は生徒が「誰」であるかだ。(中略)「どんな生徒がその高校に通っているか」を考慮すると、学校の効果はとても小さいはずだ」(273)とかね。

こういう記述を見ると、自分がかねてから思っていることが言語化された気持ちです。

というのは、

「うちの学校にきて生徒は何を手に入れ、どんな力を獲得したのだろう」と日々問い直すから。

平たく言えば、結局いい生徒がきて、いい生徒のまま卒業していっているのではないか?という疑問が常に頭にあるからです。

社会経済的に高SES層の生徒が進学し、そこで日々「よい教育」を目指して奮闘しても、自分の努力は格差の再生産を助長しているだけか、、と無力感を覚えるのも事実。

結局、そういう社会構造を変えるためにコミットする人材を育てて社会に送り出すしかできないのかもしれない。

でも、例えば私立高校なら、

・自分たちの学校にきている生徒の家庭環境や階層に注目してデータを取る

・低SES層、平たくいえば経済的に苦しい家庭の生徒を優先的に合格とする

学校レベルでできることはあるのかもしれません。

なんでもそうだけど、まずは自分の足元から、自分のいる現場から、コミットしていくことしかない。

おわりに

キャッチーな装丁で、煽るような帯と書名、ではない。極めて地味でちょっと分厚くって新書にしては敬遠されそうな1冊(失礼)です。

でも、そこにこそ、惑わされず現実を見つめる覚悟があるか、と読者を見極める松岡先生の言外の願いが込められている気がしてなりません。(妄想)

しかし本当に、新書でこの専門性を手に取れるありがたさ、ですよ。

要はWeb上で閲覧できる先生の「こういう論文」が新書として読みやすく、まとめられているわけです。

新書で註記・引用文献がこんなに充実している本はそうないんじゃないでしょうか…

夏休みで読書の時間が取れそうだから?か、閲覧が増えているこちらの記事にも『教育格差』を追記しました!

内容に網羅的に言及した素晴らしい書評記事もどうぞ。

【追記】

松岡先生にも引用していただきました。冒頭クイズは先生ご自身の案で、早大生の平均点も教えて下さいました。

熱い書評をありがとうございます!現場で児童・生徒と向き合っている教育関係者の皆様には頭が下がります。ちなみに、導入の3択クイズは私自身の案です😆 https://t.co/KtPvDdEuD7

— 松岡亮二『教育格差 (ちくま新書)』 (@ryojimatsuoka) 2019年7月25日

ありがとうございます!

— 松岡亮二『教育格差 (ちくま新書)』 (@ryojimatsuoka) 2019年7月25日

冒頭の3択クイズですが、出版前に80人ぐらいの早大生に解いてもらったところ、平均は約2点でした。4点はかなり高いほうかと思います😀https://t.co/GGxPdH6WMp https://t.co/ffmECihITI